Créer un parc public à Port-au-Prince: Le Parc National Urbain de Martissant (PNU-MAR)

Ma dernière visite au parc remonte à avril 2021. Comme chaque semaine, je m’y rendais avec des collègues pour réunir le staff et passer en revue les travaux, les activités dans le parc et le quartier, et mille autres détails auxquels il fallait prêter attention et apporter des solutions. Ce jour-là, la visite fut de courte durée. Des tirs nourris se faisaient entendre au loin. Il valait mieux ne pas tarder afin d’échapper au blocage des routes. De retour à FOKAL, nous ne nous doutions pas que c’était notre dernière visite au Parc de Martissant. Une nouvelle guerre de gangs éclata le mois suivant, mettant une partie de la population en fuite, les gangs armés prenant le contrôle du quartier et des rues y donnant accès, jusqu’à aujourd’hui.

Ma dernière visite au parc remonte à avril 2021. Comme chaque semaine, je m’y rendais avec des collègues pour réunir le staff et passer en revue les travaux, les activités dans le parc et le quartier, et mille autres détails auxquels il fallait prêter attention et apporter des solutions. Ce jour-là, la visite fut de courte durée. Des tirs nourris se faisaient entendre au loin. Il valait mieux ne pas tarder afin d’échapper au blocage des routes. De retour à FOKAL, nous ne nous doutions pas que c’était notre dernière visite au Parc de Martissant. Une nouvelle guerre de gangs éclata le mois suivant, mettant une partie de la population en fuite, les gangs armés prenant le contrôle du quartier et des rues y donnant accès, jusqu’à aujourd’hui.

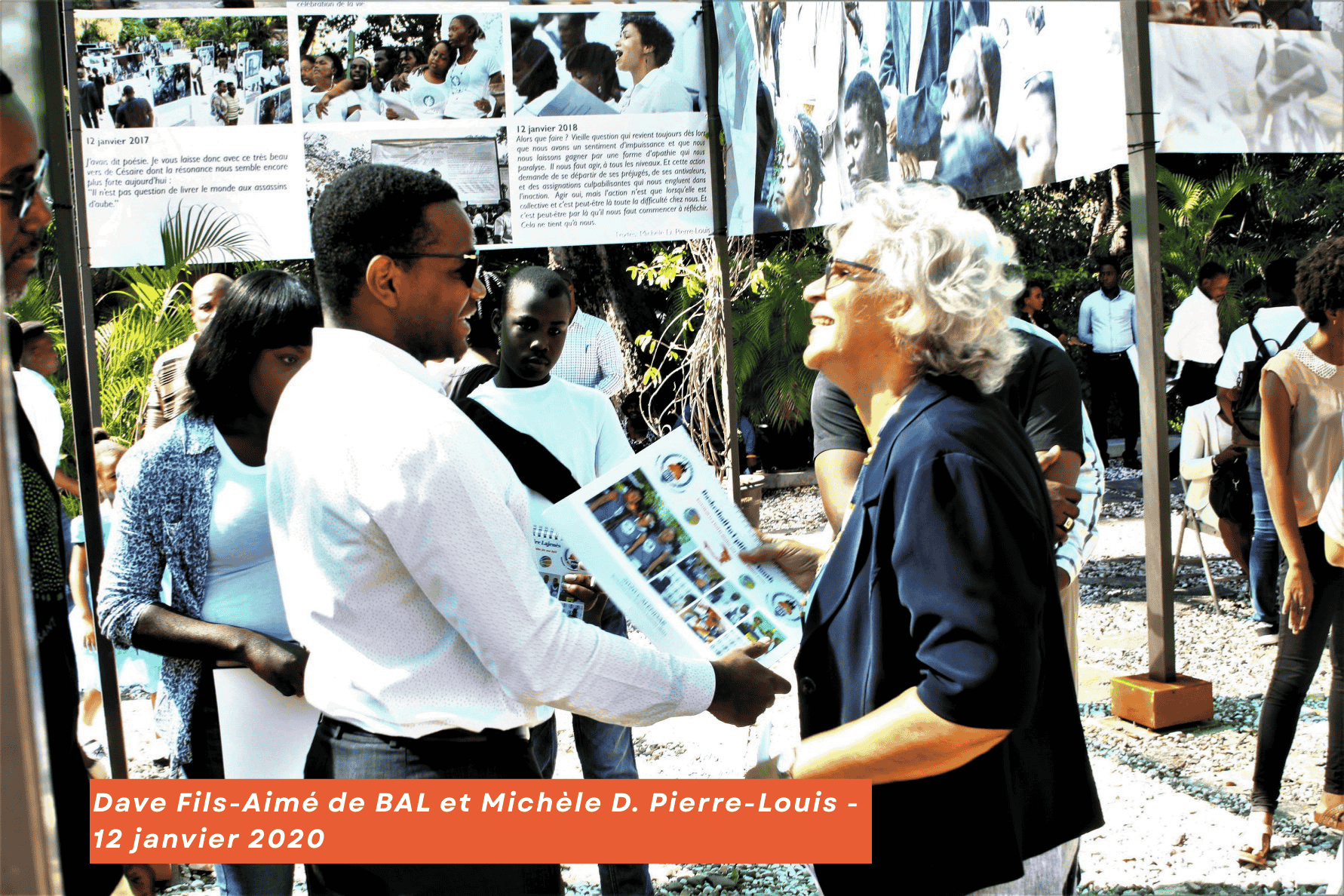

Nous avions eu des signes que la situation allait se dégrader. Cette année-là, la commémoration du séisme du 12 janvier 2010 n’avait pas pu se tenir au Mémorial du parc, pour la première fois depuis 2012. Et l’année d’avant, en 2020, nous l’avions commémoré à midi plutôt qu’à 4h00, la minute de silence se tenant généralement à 4h51, l’heure à laquelle le séisme avait ébranlé Port-au-Prince et ses environs. Ce fut une belle cérémonie et nous étions ravies d’y accueillir plus d’une centaine de gens du quartier, une fanfare locale pour une prestation musicale, les autorités municipales d’Anse-à-Pitres en visite dans la capitale, Dave Fils-Aimé, le directeur de Baskètbal pou ankadre la Jenès (BAL), la plasticienne Pascale Monnin, et notre amie l’écrivaine franco-libanaise, Georgia Makhlouf, venue présenter au public haïtien son roman, Port-au-Prince, aller-retour. Nous laissâmes le parc, ce jour-là, en entendant des tirs.

Nous avions eu des signes que la situation allait se dégrader. Cette année-là, la commémoration du séisme du 12 janvier 2010 n’avait pas pu se tenir au Mémorial du parc, pour la première fois depuis 2012. Et l’année d’avant, en 2020, nous l’avions commémoré à midi plutôt qu’à 4h00, la minute de silence se tenant généralement à 4h51, l’heure à laquelle le séisme avait ébranlé Port-au-Prince et ses environs. Ce fut une belle cérémonie et nous étions ravies d’y accueillir plus d’une centaine de gens du quartier, une fanfare locale pour une prestation musicale, les autorités municipales d’Anse-à-Pitres en visite dans la capitale, Dave Fils-Aimé, le directeur de Baskètbal pou ankadre la Jenès (BAL), la plasticienne Pascale Monnin, et notre amie l’écrivaine franco-libanaise, Georgia Makhlouf, venue présenter au public haïtien son roman, Port-au-Prince, aller-retour. Nous laissâmes le parc, ce jour-là, en entendant des tirs.

Revisiter l’histoire du Parc de Martissant n’est pas un exercice facile. Pas parce que nous n’aurions pas les documents d’archives susceptibles de mettre en lumière ces quatorze ans de création (mars 2007-avril 2021). Au contraire. Il s’agit de s’y replonger et de prendre ainsi la mesure de la somme de travail, d’énergie, d’innovations qui ont fait de ce lieu un patrimoine urbain unique. De redécouvrir le quartier et ses environs, les collaborations, les partenariats, les espaces de parole. De revoir les photos, les vidéos, les gens, les programmes, les constructions… Et de se dire, quatre ans après, en cette année 2025 où FOKAL commémore ses trente ans d’existence, que tout cela avait du sens. Ce n’était pas pour rien. L’exercice n’est pas facile, mais il vaut le détour. Les traces mémorielles parlent d’elles-mêmes, de ce qui fut, et de notre douleur face à ce qui est.

Revisiter l’histoire du Parc de Martissant n’est pas un exercice facile. Pas parce que nous n’aurions pas les documents d’archives susceptibles de mettre en lumière ces quatorze ans de création (mars 2007-avril 2021). Au contraire. Il s’agit de s’y replonger et de prendre ainsi la mesure de la somme de travail, d’énergie, d’innovations qui ont fait de ce lieu un patrimoine urbain unique. De redécouvrir le quartier et ses environs, les collaborations, les partenariats, les espaces de parole. De revoir les photos, les vidéos, les gens, les programmes, les constructions… Et de se dire, quatre ans après, en cette année 2025 où FOKAL commémore ses trente ans d’existence, que tout cela avait du sens. Ce n’était pas pour rien. L’exercice n’est pas facile, mais il vaut le détour. Les traces mémorielles parlent d’elles-mêmes, de ce qui fut, et de notre douleur face à ce qui est.

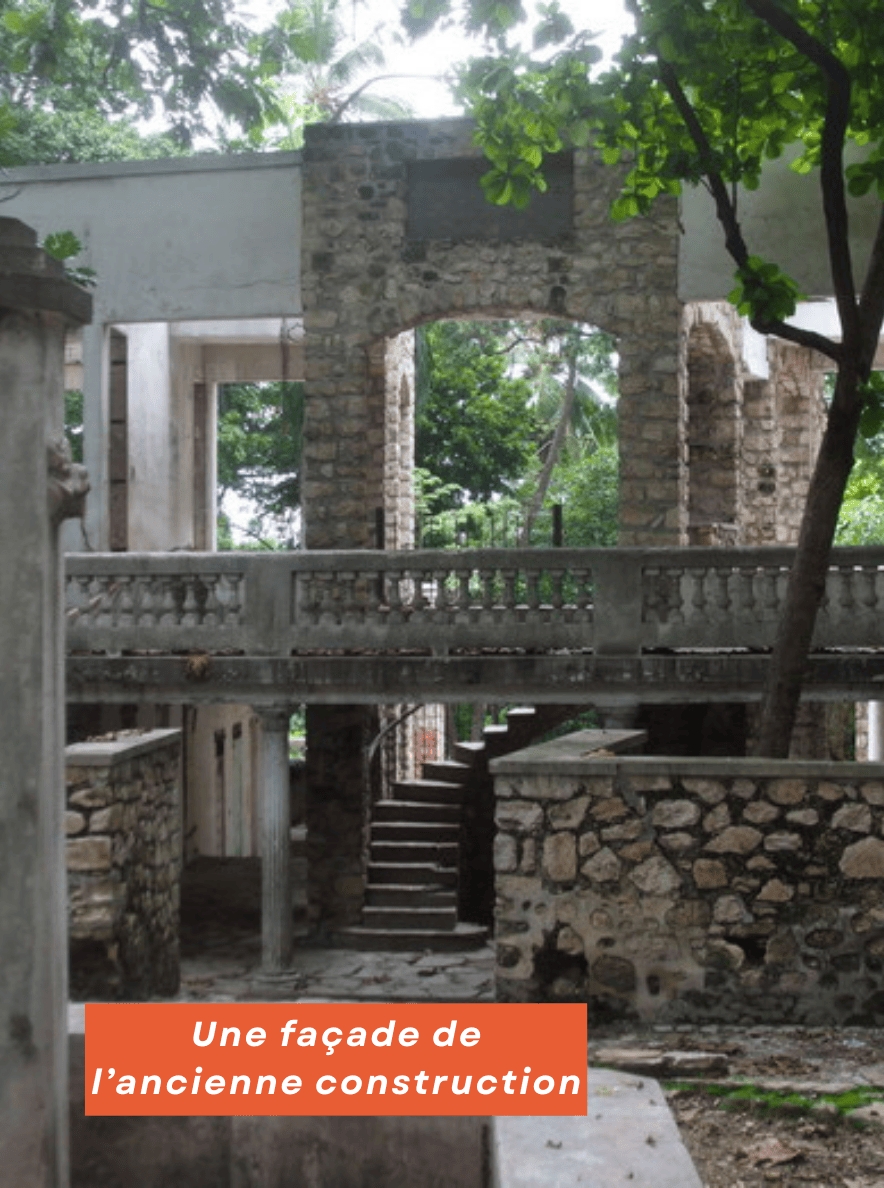

Tout a commencé en 2006 lorsque à FOKAL nous avons créé le comité de sauvetage du dernier boisé de Port-au-Prince. Nous avions appris par une biologiste qui venait de faire des travaux de prospection dans l’ancienne Habitation Leclerc, qu’il existait en ce lieu une forêt urbaine comprenant des espèces endémiques uniques en voie de disparition, et qu’il fallait préserver.

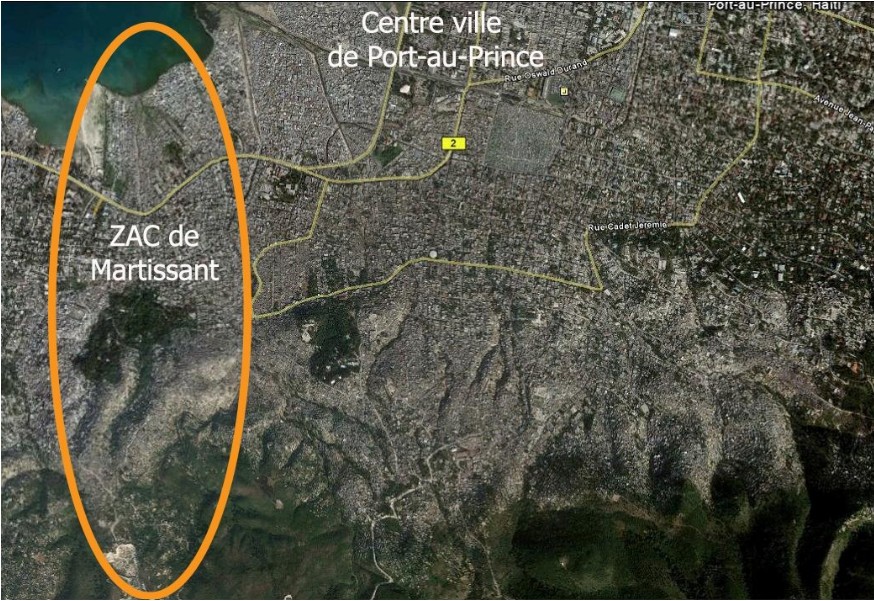

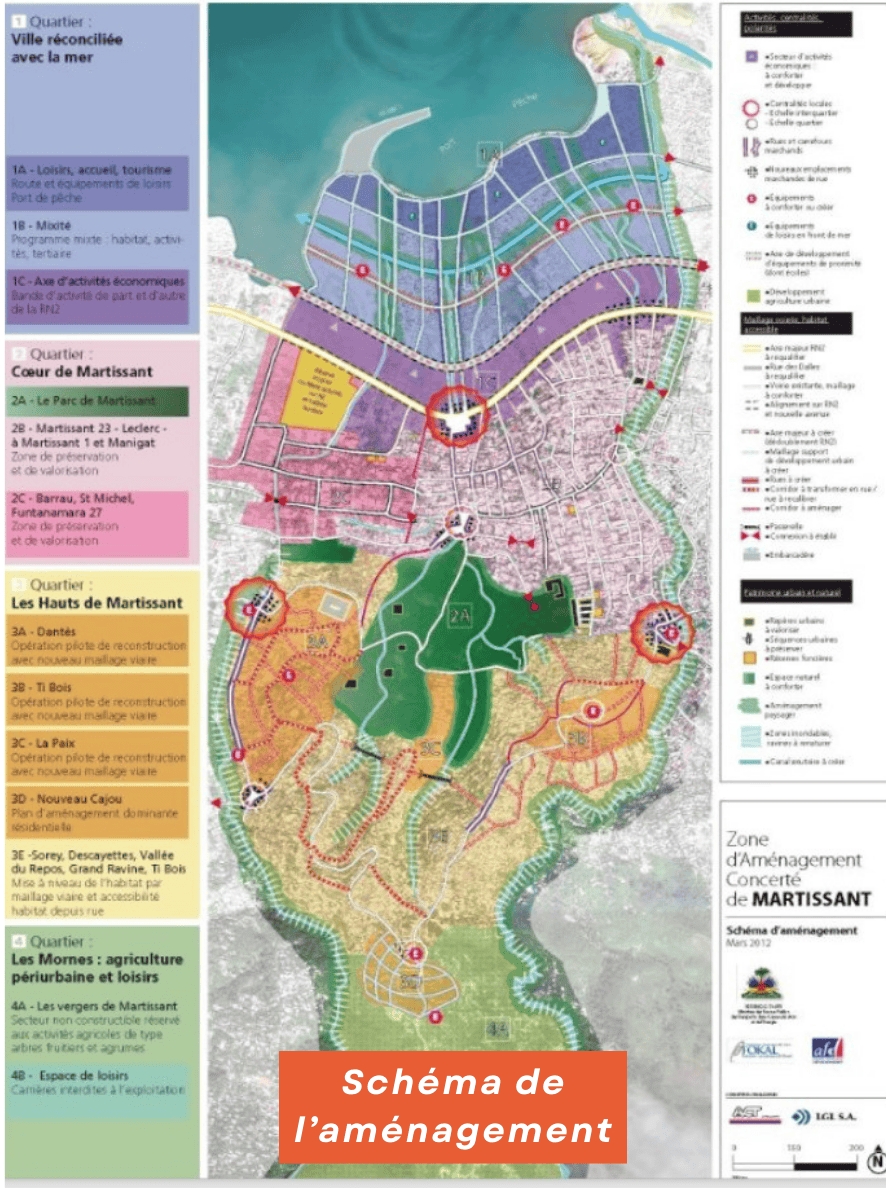

Notre plaidoyer eu des effets car le gouvernement de transition d’alors publia un arrêté présidentiel déclarant l’Habitation Leclerc d’utilité publique. Cette première manche gagnée, il fallait pousser plus loin car le boisé s’étendait à d’autres propriétés privées de la zone. L’idée d’en faire un parc public incluant un jardin botanique pris forme. J’en parlai au Président nouvellement réélu et il m’invita à faire une présentation du projet au conseil des ministres. La décision fut prise ce jour-là, et le nouvel arrêté présidentiel fut publié en juin 2007. Le Président exigea que la mairie de Port-au-Prince adhère au projet et invita le maire à une rencontre au cours de laquelle il signifia son accord dans un communiqué qui fut publié en annexe de l’arrêté. De même, nous avions pris la précaution de discuter du projet avec la directrice du Centre National d’Informations Géospatiales, (CNIGS), Gina Porcéna, qui nous conseilla de faire en sorte que l’arrêté mentionne la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) autour du parc afin de lier et d’inclure dès le départ dans le projet les populations des quartiers limitrophes. Et elle nous aida à délimiter sur une carte les 500 ha. ceinturant le parc, de la montagne à la mer. La ZAC figure également dans l’arrêté présidentiel. Le décès de Madame Porcéna au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010 fut une vraie perte pour le pays.

Notre plaidoyer eu des effets car le gouvernement de transition d’alors publia un arrêté présidentiel déclarant l’Habitation Leclerc d’utilité publique. Cette première manche gagnée, il fallait pousser plus loin car le boisé s’étendait à d’autres propriétés privées de la zone. L’idée d’en faire un parc public incluant un jardin botanique pris forme. J’en parlai au Président nouvellement réélu et il m’invita à faire une présentation du projet au conseil des ministres. La décision fut prise ce jour-là, et le nouvel arrêté présidentiel fut publié en juin 2007. Le Président exigea que la mairie de Port-au-Prince adhère au projet et invita le maire à une rencontre au cours de laquelle il signifia son accord dans un communiqué qui fut publié en annexe de l’arrêté. De même, nous avions pris la précaution de discuter du projet avec la directrice du Centre National d’Informations Géospatiales, (CNIGS), Gina Porcéna, qui nous conseilla de faire en sorte que l’arrêté mentionne la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) autour du parc afin de lier et d’inclure dès le départ dans le projet les populations des quartiers limitrophes. Et elle nous aida à délimiter sur une carte les 500 ha. ceinturant le parc, de la montagne à la mer. La ZAC figure également dans l’arrêté présidentiel. Le décès de Madame Porcéna au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010 fut une vraie perte pour le pays.

Par un concours de circonstances, je fus invitée à la même époque à une rencontre à la délégation de l’Union Européenne (UE) au cours de laquelle l’ambassadeur nous informa, trois ONG européennes travaillant en Haïti participaient également à la rencontre, qu’il avait pu sécuriser 5 millions d’euros d’un fonds originellement prévu pour l’Afghanistan, qu’il s’apprêtait à investir à Carrefour. J’essayai de le convaincre que Martissant serait un meilleur choix et l’invitai à visiter l’ancienne Habitation Leclerc. Cette visite fut déterminante. Après y avoir déclaré haut et fort qu’Haïti n’avait pas besoin de parc mais de nourriture pour ses habitants et que c’est de cela que devait s’occuper le gouvernement, il fut repris calmement par les habitants du quartier réunis en la circonstance.

« Mesye, ou di Pak la pa yon priyorite pou Ayiti, nou menm moun Matisan, se Pak la menm nou vle. Li pral kreye travay, li pral bon pou edikasyon timoun yo, epi se yon kesyon diyite pou nou menm k ap viv nan katye a. Afè gouvènman w ap pale a se afè pa n. Se pa afè pa w. Kounyen an si w vle fè kichoy, ede n fè Pak Matisan an. »

« Monsieur, vous venez de dire que le parc n’est pas une priorité pour Haïti. Nous, habitants de Martissant, nous voulons du parc. Il va créer de l’emploi, ce sera un lieu d’éducation pour les enfants, et puis, c’est une question de dignité pour nous qui vivons dans ce quartier. Vous demandez ce que fait le gouvernement, ce n’est pas votre affaire, c’est notre affaire. Maintenant si vous voulez vraiment faire quelque chose, aidez-nous à construire le Parc de Martissant ! »

La réunion s’acheva sur cette note. Au cours de l’après-midi, l’ambassadeur m’appela et me dit « feu vert pour Martissant ». Des 5 millions, 1.2 furent attribués à FOKAL pour les premiers travaux dans le Parc, et la différence distribuée aux quatre autres ONG européennes.

Ainsi commença l’aventure de la création du Parc de Martissant.

Rendre le projet viable

Il fallait maintenant réunir les habitant.es du quartier, leur expliquer le projet de création d’un parc public dans ces propriétés déclarées d’utilité publique, et de l’appui que nous attendions d’eux, tout en anticipant des difficultés.

Il fallait maintenant réunir les habitant.es du quartier, leur expliquer le projet de création d’un parc public dans ces propriétés déclarées d’utilité publique, et de l’appui que nous attendions d’eux, tout en anticipant des difficultés.

Nos premières rencontres en cette année 2007 laissèrent les participants sceptiques. Les attentes, nombreuses en termes d’emploi, d’éducation, d’utilisation des ressources locales, etc. méritaient des réponses claires pour ne pas soulever de vains espoirs. Notre position était, dès ces premières instances, d’expliquer les limites de ce que nous pourrions faire face à cette population laissée-pour-compte, mais en même temps de leur dire que nous comptions sur elle pour nous accompagner dans ce projet inédit. La question du temps a dû être longuement expliquée car certains s’attendaient à ce que le parc soit opérationnel en cette même année.

Le cahier de charges

L’arrêté présidentiel créant le Parc date du 29 juin 2007. Il fut publié au Moniteur du 2 juillet 2007. Un accord formel exposant les responsabilités des parties fut signé entre le Gouvernement haïtien représenté par le Premier Ministre et moi, alors directrice exécutive de FOKAL. Les préconisations que nous avions proposées ont été acceptées et incluses dans les documents officiels, à savoir :

- La sécurisation du périmètre boisé

- La création d’un arboretum devant évoluer vers la mise en place d’un jardin botanique

- La réhabilitation des immeubles pour la création d’infrastructures de proximité, c’est-à-dire de bâtiments et d’espaces à vocation environnementale, historique, culturelle, scientifique, éducatives, mis à la disposition du public et accessibles à tous, de manière à favoriser le développement social et la vie collective du quartier.

- La réalisation d’un diagnostic démographique, environnemental et socio-économique en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet de revitalisation dans le périmètre déclaré Zone d’aménagement concerté (ZAC) par l’arrêté Présidentiel, en collaboration avec les organisations locales et les habitants du quartier.

Exécution des premiers travaux

La construction de la clôture de certaines propriétés et le diagnostic du quartier ont été les deux premières mesures lancées, financées par la subvention de l’Union Européenne. Pour sécuriser les espaces il a fallu demander à la cinquantaine de familles qui avaient squatté l’ancienne habitation Leclerc de quitter les lieux. Cette opération qui s’est déroulée en toute dignité a permis d’établir un premier niveau de confiance auprès de la population. Nous avons fait une enquête dans le quartier pour savoir quel était le montant des loyers pour une famille. Puis nous avons réalisé une enquête auprès des squatters pour avoir les données d’état civil, le cas échéant, et le nombre de personnes par famille. Ces informations ont été recueillies sur un formulaire créé à cet effet, et elles nous ont permis d’évaluer le montant à allouer pour leur déplacement. Le gouvernement a accepté de financer l’opération et toutes les personnes qui habitaient les lieux sont parties san bri san kont, après vérification de la réception effective de chaque dédommagement. Un appel d’offres fut lancé pour la construction de 1800 mètres linéaires de clôture en insistant dans les termes de références qu’il fallait de la rue garder la vue sur l’intérieur du parc. Ce qui fut fait.

La construction de la clôture de certaines propriétés et le diagnostic du quartier ont été les deux premières mesures lancées, financées par la subvention de l’Union Européenne. Pour sécuriser les espaces il a fallu demander à la cinquantaine de familles qui avaient squatté l’ancienne habitation Leclerc de quitter les lieux. Cette opération qui s’est déroulée en toute dignité a permis d’établir un premier niveau de confiance auprès de la population. Nous avons fait une enquête dans le quartier pour savoir quel était le montant des loyers pour une famille. Puis nous avons réalisé une enquête auprès des squatters pour avoir les données d’état civil, le cas échéant, et le nombre de personnes par famille. Ces informations ont été recueillies sur un formulaire créé à cet effet, et elles nous ont permis d’évaluer le montant à allouer pour leur déplacement. Le gouvernement a accepté de financer l’opération et toutes les personnes qui habitaient les lieux sont parties san bri san kont, après vérification de la réception effective de chaque dédommagement. Un appel d’offres fut lancé pour la construction de 1800 mètres linéaires de clôture en insistant dans les termes de références qu’il fallait de la rue garder la vue sur l’intérieur du parc. Ce qui fut fait.

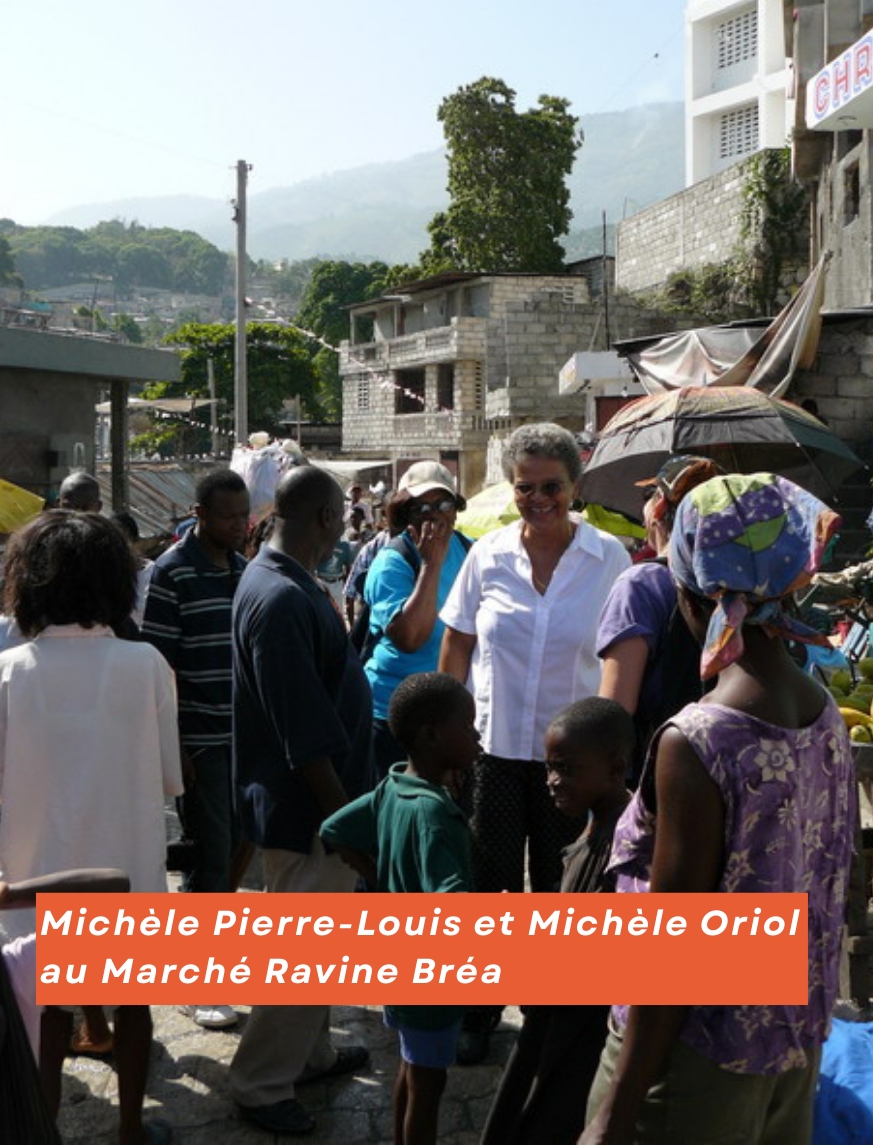

Quant au diagnostic, financé également par la subvention de l’UE, l’étude fut confiée à la sociologue, Michèle Oriol, qui a mené ses enquêtes avec ses équipes professionnelles, mais aussi en embauchant des jeunes du quartier. Après 9 mois, les résultats de leurs travaux furent présentés à un public d’ingénieurs, de décideurs, et de gens du quartier. Le document final offre des données importantes sur la démographie, l’éducation, l’habitat, les transports, l’économie, les marchés, la santé, etc. Ce document a permis de mieux saisir les enjeux relatifs à ces secteurs et à orienter les projets susceptibles d’être entrepris dans le quartier. Quelques années plus tard, lorsque après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a ravagé Martissant l’occasion nous fut offerte de réaliser un schéma d’aménagement de la ZAC, le diagnostic a servi de document de base pour mieux saisir les enjeux.

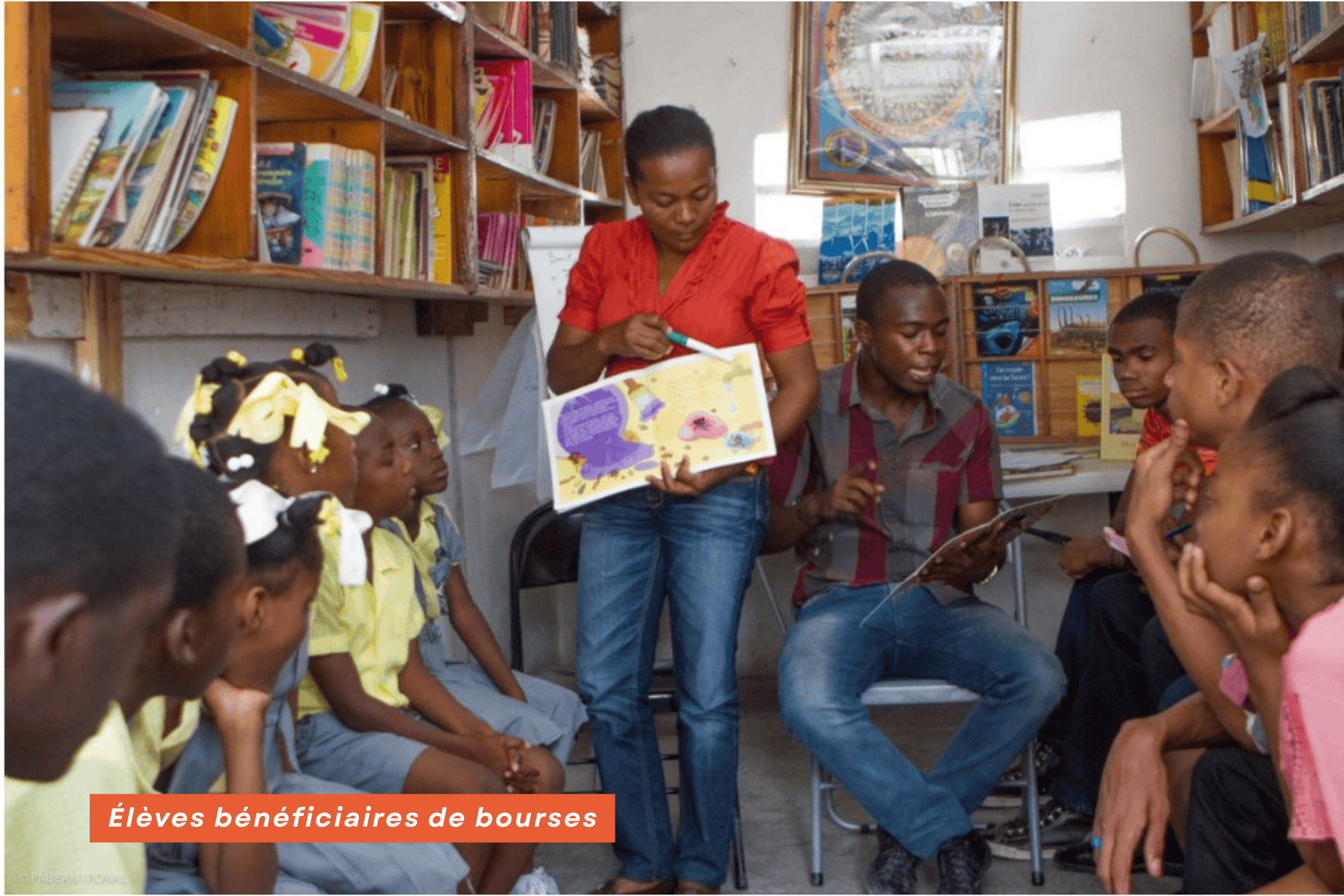

Le programme de bourses scolaires

Le financement de l’UE nous a permis de créer un programme de bourses scolaires pour les enfants de Martissant. Il s’agissait de permettre aux parents de 150 élèves de bénéficier d’une subvention versée directement à l’école, qui prenne en charge la scolarité, les livres et uniformes. Deux critères étaient exigés : les parents devaient habiter le quartier et l’élève devait avoir 6,50 de moyenne pour les examens. Les parents et les directions d’école devaient signer une déclaration sur l’honneur signifiant leur adhésion aux critères. Dix écoles du quartier furent choisies pour en être bénéficiaires. Deux ou trois fois par années nous organisions dans le parc des rencontres auxquelles participaient les élèves sélectionnés et leurs parents, les directions d’école et les professeurs, les animateurs en charge du suivi, et nous, afin de faire le point sur l’évolution du programme. Les succès nous portèrent à continuer. Les relais furent pris par d’autres bailleurs et il subsista jusqu’à 2025. Nos financements actuels ne nous permettent plus de continuer d’autant que la plupart des écoles ont dû laisser Martissant pour s’installer ailleurs depuis le régime de terreur instauré par les gangs armés.

Le financement de l’UE nous a permis de créer un programme de bourses scolaires pour les enfants de Martissant. Il s’agissait de permettre aux parents de 150 élèves de bénéficier d’une subvention versée directement à l’école, qui prenne en charge la scolarité, les livres et uniformes. Deux critères étaient exigés : les parents devaient habiter le quartier et l’élève devait avoir 6,50 de moyenne pour les examens. Les parents et les directions d’école devaient signer une déclaration sur l’honneur signifiant leur adhésion aux critères. Dix écoles du quartier furent choisies pour en être bénéficiaires. Deux ou trois fois par années nous organisions dans le parc des rencontres auxquelles participaient les élèves sélectionnés et leurs parents, les directions d’école et les professeurs, les animateurs en charge du suivi, et nous, afin de faire le point sur l’évolution du programme. Les succès nous portèrent à continuer. Les relais furent pris par d’autres bailleurs et il subsista jusqu’à 2025. Nos financements actuels ne nous permettent plus de continuer d’autant que la plupart des écoles ont dû laisser Martissant pour s’installer ailleurs depuis le régime de terreur instauré par les gangs armés.

Les espaces de parole et les petits projets structurants

Créer des liens avec les habitant.es du quartier demeurait une préoccupation constante. Le parc n’était vraiment viable que si ils et elles s’en appropriaient en comprenant le vrai sens de l’espace public. Un an après notre installation et l’ouverture des bureaux nécessaires au fonctionnement, nous engageâmes la psychologue clinicienne Cécile Marotte, qui proposa de créer ce qu’elle a appelé des espaces de parole, et de les mettre en œuvre de manière très formelle. Elle demanda à nos animateurs de terrain de proposer à des membres d’organisations de base du quartier, hommes et femmes, aux notables, jeunes et moins jeunes, de venir s’inscrire dans un registre en leur expliquant de quoi il s’agissait. Par groupe de 12 ou 15, elle les inviterait par lettre à venir discuter librement et surtout sans violence, même verbale, de leur quotidien, de leurs frustrations, mais aussi de leurs rêves, de leur compréhension du parc, du quartier, du pays. Elle guidait judicieusement les conversations qui duraient environ 2 heures. Le même groupe participait pendant 3 semaines aux espaces de parole qui se tenaient une ou deux fois par semaine, puis elle invitait un nouveau groupe. Avec leur autorisation, les séances étaient enregistrées et les enregistrements furent restitués aux groupes.

Créer des liens avec les habitant.es du quartier demeurait une préoccupation constante. Le parc n’était vraiment viable que si ils et elles s’en appropriaient en comprenant le vrai sens de l’espace public. Un an après notre installation et l’ouverture des bureaux nécessaires au fonctionnement, nous engageâmes la psychologue clinicienne Cécile Marotte, qui proposa de créer ce qu’elle a appelé des espaces de parole, et de les mettre en œuvre de manière très formelle. Elle demanda à nos animateurs de terrain de proposer à des membres d’organisations de base du quartier, hommes et femmes, aux notables, jeunes et moins jeunes, de venir s’inscrire dans un registre en leur expliquant de quoi il s’agissait. Par groupe de 12 ou 15, elle les inviterait par lettre à venir discuter librement et surtout sans violence, même verbale, de leur quotidien, de leurs frustrations, mais aussi de leurs rêves, de leur compréhension du parc, du quartier, du pays. Elle guidait judicieusement les conversations qui duraient environ 2 heures. Le même groupe participait pendant 3 semaines aux espaces de parole qui se tenaient une ou deux fois par semaine, puis elle invitait un nouveau groupe. Avec leur autorisation, les séances étaient enregistrées et les enregistrements furent restitués aux groupes.

Les espaces de parole ont eu des effets extrêmement positifs dans les relations entre le parc et le quartier, mais aussi pour les participants. Ils et elles se sont rendus compte de la méfiance qui caractérisaient les relations d’un sous-quartier à un autre, et de la nécessité de mieux se comprendre pour pouvoir agir collectivement.

Les sujets débattus au cours de ces séances, regroupés grâce aux enregistrements et furent l’objet d’une publication en créole et en français, Espas Pawòl, Espace de Parole, dans laquelle la voix des participant.es a été mise en évidence. Des exemplaires furent distribuées aux représentant.es des 200 organisations de base qui y participèrent.

Cette connaissance que nous eûmes des habitant.es du quartier et de leurs organisations nous portèrent à lancer deux fois par an, en juin et en décembre des appels à petits projets structurants pour des initiatives culturelles, sportives, éducatives, infrastructurelles réalisées par ces organisations.

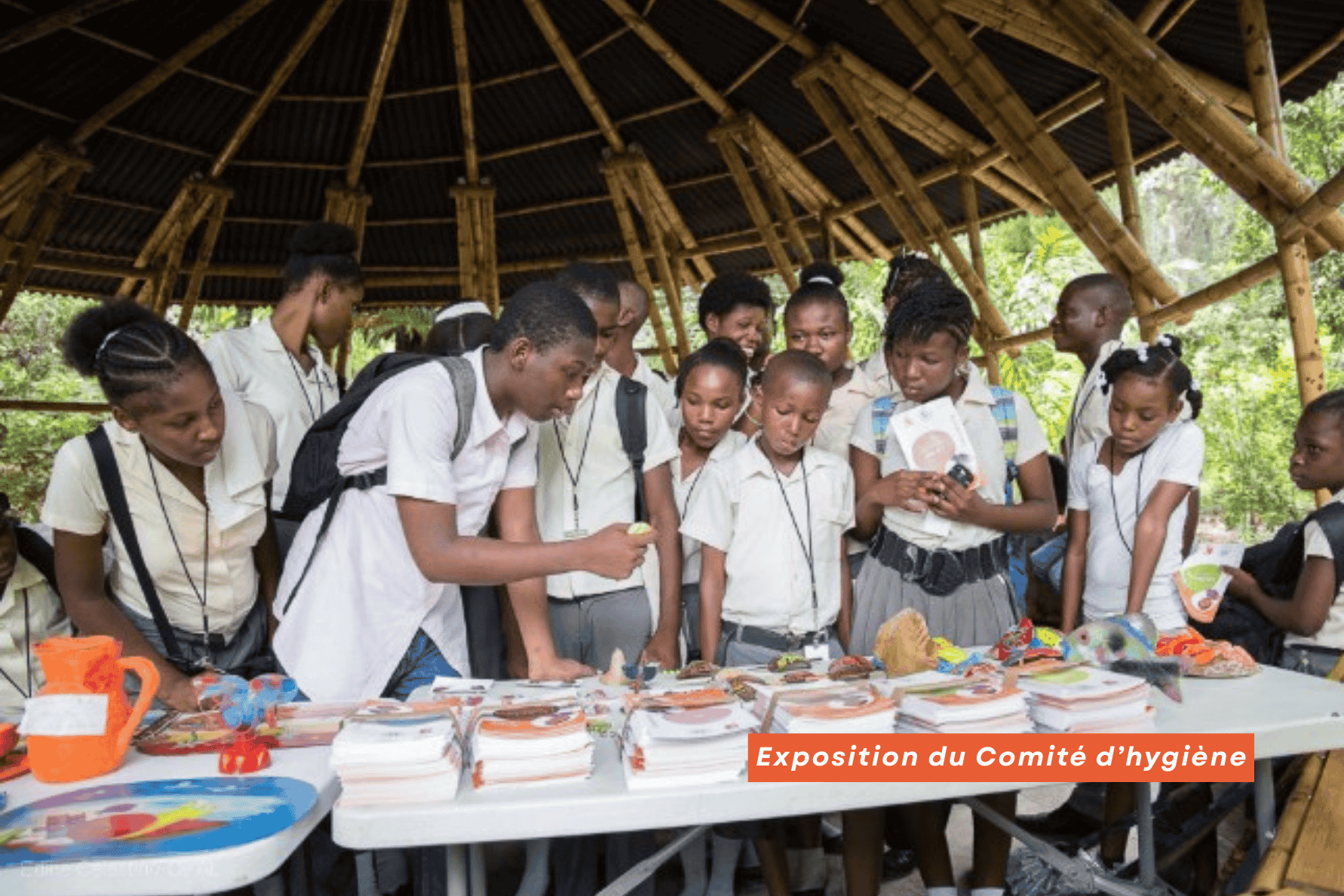

Le programme Santé-Droits

L’une des conséquences des espaces de parole a été de prendre en considération la question de la santé dans le quartier. En 2010, nous avons lancé le programme Santé-Droits dont l’objectif principal était de donner accès à l’information sur la santé, les connaissances actualisées sur la morbidité, les comportements et pratiques de prévention face aux maladies, épidémies, endémies, et autres stress qui handicapent la promotion d’une santé saine.

L’une des conséquences des espaces de parole a été de prendre en considération la question de la santé dans le quartier. En 2010, nous avons lancé le programme Santé-Droits dont l’objectif principal était de donner accès à l’information sur la santé, les connaissances actualisées sur la morbidité, les comportements et pratiques de prévention face aux maladies, épidémies, endémies, et autres stress qui handicapent la promotion d’une santé saine.

Pour pouvoir agir dans ce domaine, il nous fallait des données. Notre première enquête dans la ZAC a été celle sur les représentations que se font les habitant.es sur la santé, la maladie, et leur parcours thérapeutique lorsqu’ils sont ou se croient malades. Les résultats de l’enquête nous ont permis de découvrir des problèmes et de monter en conséquence un programme de formation pour des animateurs et animatrices bénévoles, avec l’aide de médecins et d’infirmières afin de leur permettre de répercuter les connaissances acquises auprès des communautés du quartier. En 2018 nous avions pu mobilier plus d’une cinquantaine de bénévoles et d’agents de santé communautaires polyvalents pour conscientiser sur les problèmes qui touchent la santé.

Le programme a établi des relatons avec le Bureau Communal Sanitaire (BCS) du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), mais également avec la Direction de la santé scolaire (DSS)du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP). Avec la DSS, nous avons initié dans dix écoles de la zone les Clubs de santé scolaire qui sont des espaces de promotion de la santé à l’intention des élèves. D’autres institutions telles que le Bureau du Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, la FOSREF, Solidarité Internationale, la Croix-Rouge Haïtienne, la APAAC, Médecins sans frontières (MSF) France ont aussi animé des sessions de formation pour les bénévoles et les personnes intéressées.

Le programme a établi des relatons avec le Bureau Communal Sanitaire (BCS) du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), mais également avec la Direction de la santé scolaire (DSS)du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP). Avec la DSS, nous avons initié dans dix écoles de la zone les Clubs de santé scolaire qui sont des espaces de promotion de la santé à l’intention des élèves. D’autres institutions telles que le Bureau du Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, la FOSREF, Solidarité Internationale, la Croix-Rouge Haïtienne, la APAAC, Médecins sans frontières (MSF) France ont aussi animé des sessions de formation pour les bénévoles et les personnes intéressées.

Le programme Santé-Droits a également réalisé des enquêtes sur la santé materno-infantile et les grossesses précoces ; sur les vidangeurs (bayakou) en pleine épidémie de choléra ; sur les machnn manje kwit, et une enquête ethnobotanique sur la prise en charge des symptômes douloureux par la médecine traditionnelle haïtienne. En 2019, nous avions planifié une nouvelle enquête sur l’utilisation de l’alcool et de la drogue parmi les jeunes. Elle n’a pas pu se faire en raison de l’insécurité.

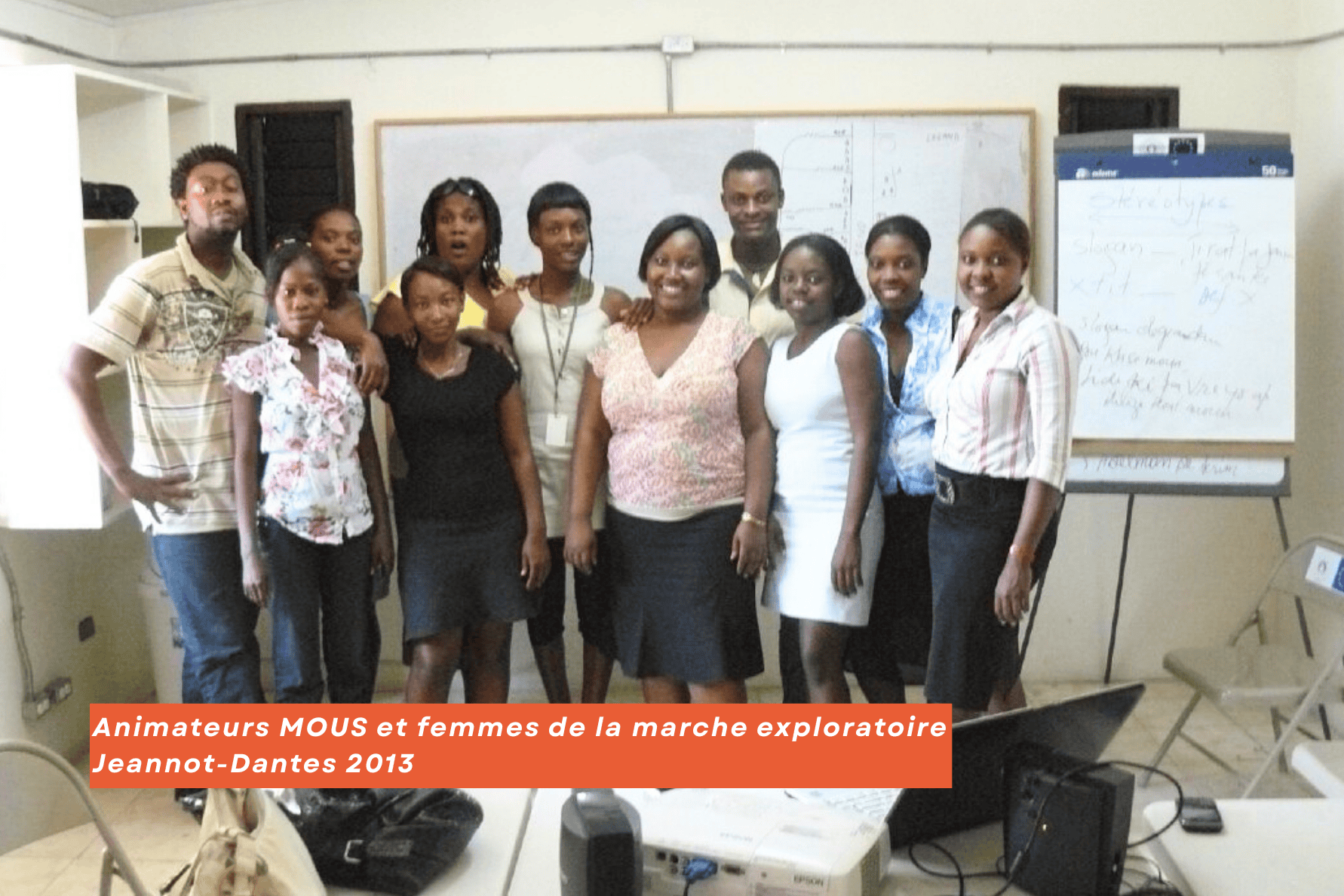

Les marches exploratoires

Dans le cadre de notre programme de gestion urbaine de proximité (GUP), nous avons mis en œuvre les marches exploratoires, une méthodologie proposée par ONU-Femmes qui consiste à demander à un groupe ou une organisation de femmes de procéder à l’exploration d’un espace urbain dans le but de repérer les problèmes liés à la violence faite aux femmes et à l’insécurité.

Dans le cadre de notre programme de gestion urbaine de proximité (GUP), nous avons mis en œuvre les marches exploratoires, une méthodologie proposée par ONU-Femmes qui consiste à demander à un groupe ou une organisation de femmes de procéder à l’exploration d’un espace urbain dans le but de repérer les problèmes liés à la violence faite aux femmes et à l’insécurité.

Nous avons donc invité plusieurs groupes de femmes à participer à des rencontres où la démarche était expliquée et discutée. La sélection des volontaires se faisait par la suite pour lesquelles un formation de courte durée leur était proposée sur l’interprétation des cartes et la topographie du quartier. L’exploration consiste à repérer les obstacles et à proposer des solutions. En plus d’être un outil de lutte contre l’insécurité et la violence à l’égard des femmes, l’expérience vise à développer un leadership féminin dans le quartier. Les résultats des marches exploratoires ont conduit les femmes à identifier les mauvaises passes dans les rues ou les ravins, et les lieux sombres où les femmes se faisaient agresser. Elles devaient elles-mêmes faire préparer les devis des réparations proposées, telles que construire un mur, un petit escalier, remplir un fossé, installer un lampadaire solaire. L’exécution de ces projets une fois acceptés se faisait par maîtrise d’ouvrage communautaire. Elles en assurait la supervision et en rendaient compte. A partir de 2019, l’insécurité grandissante n’a pas permis de poursuivre ce programme formateur et peu coûteux.

Nous avons donc invité plusieurs groupes de femmes à participer à des rencontres où la démarche était expliquée et discutée. La sélection des volontaires se faisait par la suite pour lesquelles un formation de courte durée leur était proposée sur l’interprétation des cartes et la topographie du quartier. L’exploration consiste à repérer les obstacles et à proposer des solutions. En plus d’être un outil de lutte contre l’insécurité et la violence à l’égard des femmes, l’expérience vise à développer un leadership féminin dans le quartier. Les résultats des marches exploratoires ont conduit les femmes à identifier les mauvaises passes dans les rues ou les ravins, et les lieux sombres où les femmes se faisaient agresser. Elles devaient elles-mêmes faire préparer les devis des réparations proposées, telles que construire un mur, un petit escalier, remplir un fossé, installer un lampadaire solaire. L’exécution de ces projets une fois acceptés se faisait par maîtrise d’ouvrage communautaire. Elles en assurait la supervision et en rendaient compte. A partir de 2019, l’insécurité grandissante n’a pas permis de poursuivre ce programme formateur et peu coûteux.

Le schéma d’aménagement de la ZAC

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, certaines institutions publiques dont le Comité d’aménagement du territoire (CIAT) et le Ministère des travaux publics, transports et communications (MTPTC) ont eu l’intuition fort juste de penser qu’un aménagement exemplaire des quartiers environnant Port-au-Prince, durement frappés par le séisme, pourrait avoir un effet d’entraînement sur tout projet de reconstruction de la capitale largement détruite elle aussi. C’est cette vision-là qui a conduit le Ministre des MTPTC de l’époque à engager une discussion avec les institutions de la société civile déjà implantées dans deux des quartiers péri-urbains de la capitale, FOKAL à Martissant et le GRET à Baillergeau pour envisager des suites concrètes.

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, certaines institutions publiques dont le Comité d’aménagement du territoire (CIAT) et le Ministère des travaux publics, transports et communications (MTPTC) ont eu l’intuition fort juste de penser qu’un aménagement exemplaire des quartiers environnant Port-au-Prince, durement frappés par le séisme, pourrait avoir un effet d’entraînement sur tout projet de reconstruction de la capitale largement détruite elle aussi. C’est cette vision-là qui a conduit le Ministre des MTPTC de l’époque à engager une discussion avec les institutions de la société civile déjà implantées dans deux des quartiers péri-urbains de la capitale, FOKAL à Martissant et le GRET à Baillergeau pour envisager des suites concrètes.

Ainsi est né le projet d’études des schémas d’aménagement de ces deux quartiers dont la délégation de maîtrise d’ouvrage fut confiée à FOKAL. Suite à un appel d’offre international, le bureau d’études français ACTE fut adjugé gagnant de l’offre, et l’étude reçut un financement de l’Agence française de développement.

Nous étions en 2011, cela faisait quatre ans que FOKAL travaillait à créer et gérer le parc public de Martissant, et à s’engager à améliorer le cadre de vie des habitant.es du quartier. La réalisation de l’étude du schéma d’aménagement nous a mis au cœur des problèmes déjà relevés par le diagnostic, mais aussi des espérances de ses habitant.es. Rencontrer, écouter, dialoguer, prendre note, envisager les changements et les améliorations dans tous les domaines furent des moments exaltants qui nous ont fortement marqués et favorisés plus largement notre processus d’intégration dans le quartier.

Les changements de personnel politique survenus au cours de l’année suivante ont changé les modalités d’exécution des préconisations de l’étude des schémas d’aménagement de Martissant et de Baillargeau. Le nouveau gouvernement prit la décision de retirer au MTPTC la gouvernance de ce programme et de la confier à l’Unité de construction des logements et bâtiments publics (UCLBP) nouvellement créée sous tutelle du Premier Ministre. La mise en œuvre des schémas mis deux ans pour aboutir, au bout desquels, en 2014, FOKAL fut considérée comme « opérateur » et engagée contractuellement en cette qualité. Le nom donné au programme : Aménagement des quartiers informels de Port-au-Prince (AIQIP)

Durant les cinq ans d’exécution du programme (2014-2019), nous à FOKAL avons contribué de manière très significative à renforcer les capacités des organisations du quartier et des groupes bénévoles pour une meilleure gestion urbaine. A titre d’exemple, une organisation de base du sous-quartier de Baigne a pu mettre en place son projet d’électrification avec la collaboration de l’EDH. Dême dans le domaine de l’assainissement, au cours des deux premières années du programme, le SMCRS et le SEEUR se sont bien installés dans la communauté et ont su conquérir la confiance des habitant.es grâce à l’accompagnement de proximité de l’agronome Lubin en charge du suivi. Des quantités importantes de déchets ont été enlevés par le SMCRS et le SEEUR est intervenu sur base régulière pour faire la gestion des alluvions après les saisons pluvieuses. Des dysfonctionnements se sont manifestés avec les changements de personnel, ce qui a eu des conséquences négatives sur nos collaborations.

Durant les cinq ans d’exécution du programme (2014-2019), nous à FOKAL avons contribué de manière très significative à renforcer les capacités des organisations du quartier et des groupes bénévoles pour une meilleure gestion urbaine. A titre d’exemple, une organisation de base du sous-quartier de Baigne a pu mettre en place son projet d’électrification avec la collaboration de l’EDH. Dême dans le domaine de l’assainissement, au cours des deux premières années du programme, le SMCRS et le SEEUR se sont bien installés dans la communauté et ont su conquérir la confiance des habitant.es grâce à l’accompagnement de proximité de l’agronome Lubin en charge du suivi. Des quantités importantes de déchets ont été enlevés par le SMCRS et le SEEUR est intervenu sur base régulière pour faire la gestion des alluvions après les saisons pluvieuses. Des dysfonctionnements se sont manifestés avec les changements de personnel, ce qui a eu des conséquences négatives sur nos collaborations.

Le développement de l’agriculture urbaine a connu un large succès pendant toute la durée de AIQIP. Des dizaines de familles de la ZAC y ont été initiées. Cela a conduit à la question de la gestion de l’eau. Plus de 200 citernes familiales dont la capacité varient entre 1000 et 3000 gallons ont été construites en maîtrise d’ouvrage communautaires.

Le développement de l’agriculture urbaine a connu un large succès pendant toute la durée de AIQIP. Des dizaines de familles de la ZAC y ont été initiées. Cela a conduit à la question de la gestion de l’eau. Plus de 200 citernes familiales dont la capacité varient entre 1000 et 3000 gallons ont été construites en maîtrise d’ouvrage communautaires.

Le grand projet non réalisé reste la construction du Centre de ressources communautaires (CRC) de Martissant, prévu pour recevoir les services de l’État, des élus locaux, des associations et de la communauté. Le terrain à l’intérieur du parc avait été identifié et tous les préparatifs en termes de passation de marchés et de suivi des études architecturales et de consultation des entreprises avaient été réalisées. Malheureusement, les troubles sociopolitiques ne nous ont pas permis de lancer l’appel d’offres pour les travaux d’exécution. Le projet est resté en plan.

Nous étions en pleine exécution de AIQIP lorsque le Président de la République publia un arrêté créant les « Aires protégées ». L’arrêté présidentiel datant du 29 mars 2017 crée et délimite un parc national urbain dénommé Parc de Martissant, PNU-MAR. Il sera publié au Moniteur le 7 avril 2017.

L’article 5 de l’arrêté se lit ainsi :

La Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) qui a bénéficié de la confiance de l’État en vue de la protection du PNU-MAR dont elle assure une gestion exemplaire, est en charge du PNU-MAR.

FIN de la Partie 1

Le prochain article traitera specifiquement du Parc de Martissant.